平安 時代 髪型 608861

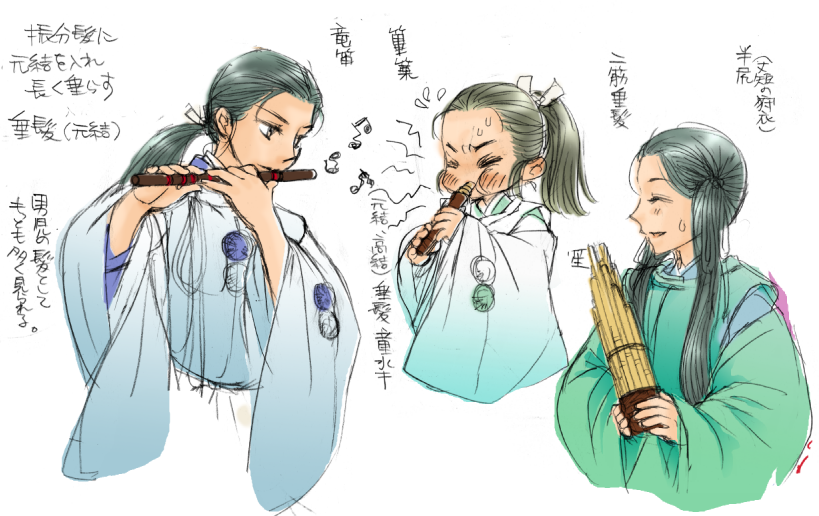

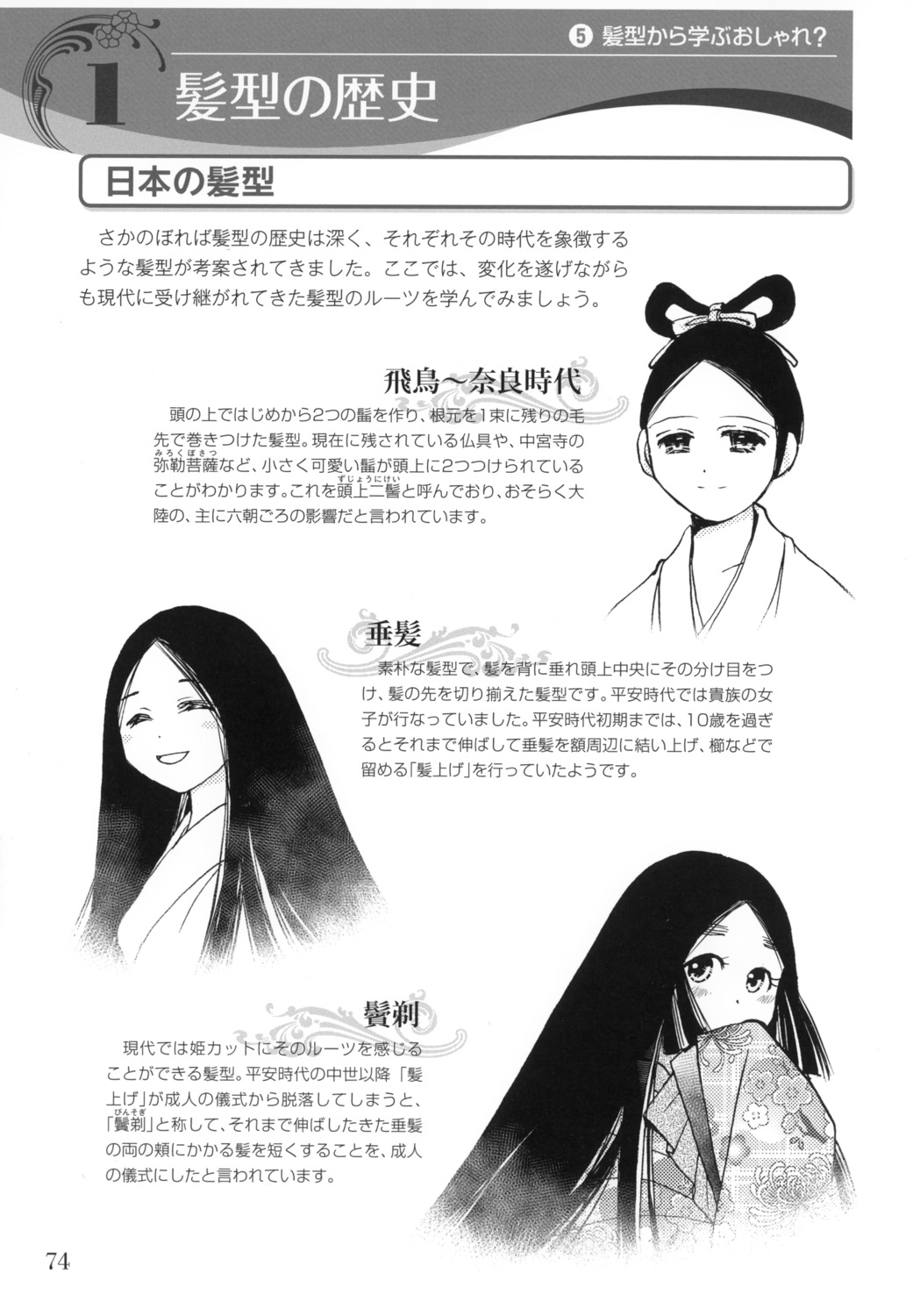

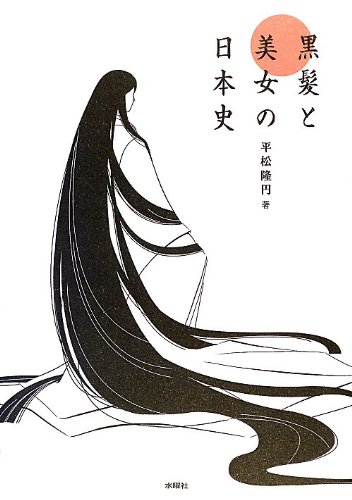

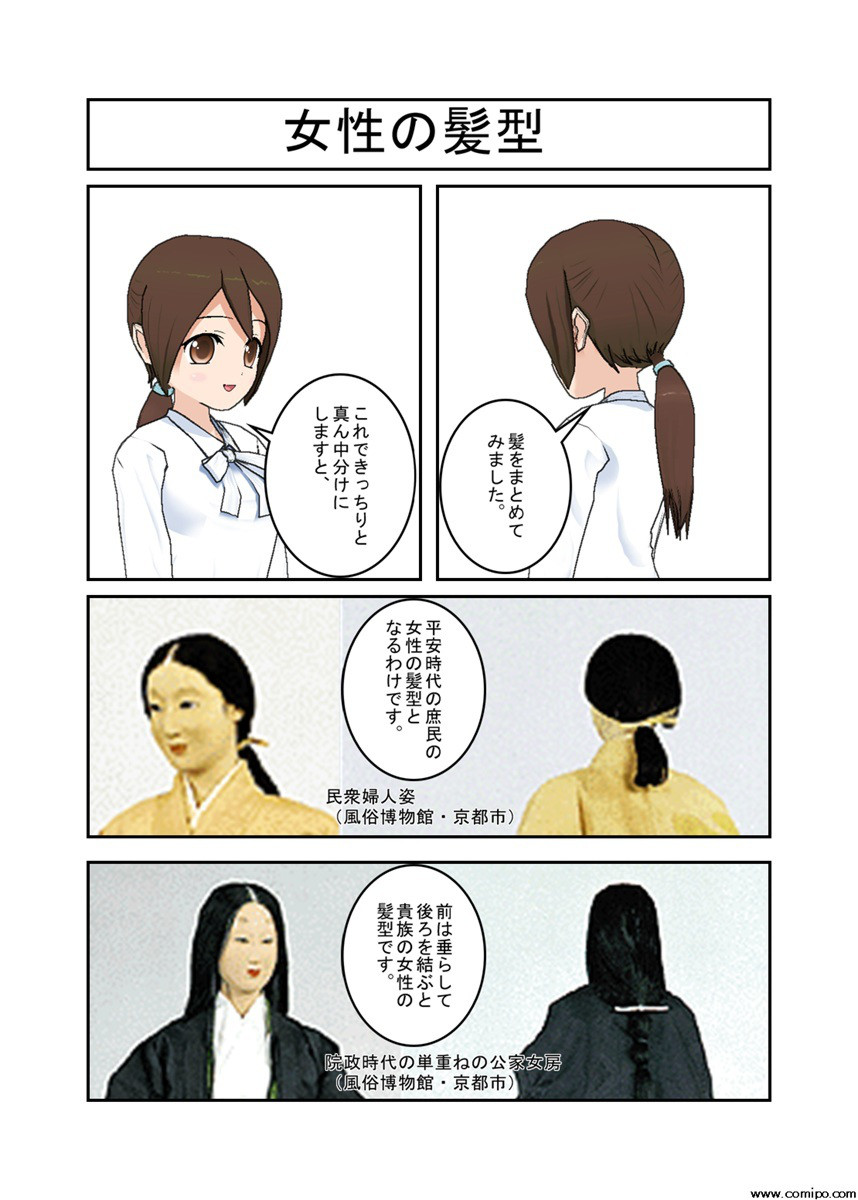

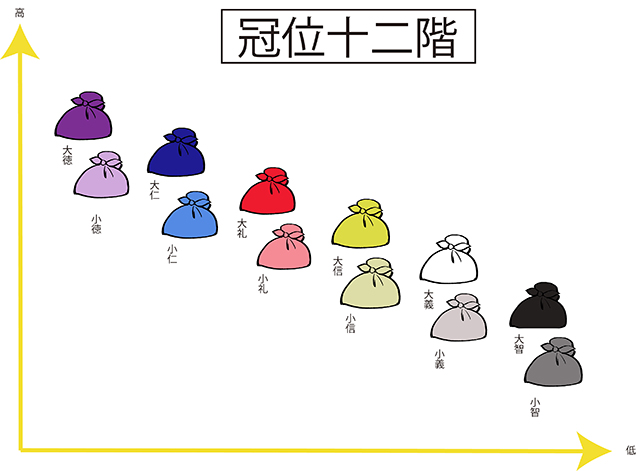

元服による髪型の変化や利用された道具は、時代と共に少なくなっていったそうですね。 スポンサードリンク 女性は元服をしてたのか?裳着って何? 元服というと男性特有の儀式というイメージがありますよね。 それでは、 女性 にも「元服」というものはあったのでしょうか。 昔の女性は大陸文化の影響を受けた飛鳥・奈良時代、長く垂らした豊かな黒髪を愛した平安時代から室町時代、 技巧を凝らして髪を結い上げるようになった江戸時代。 時代が下るにつれてその種類は数百にのぼり、髪型を見ればその人の職業や身分、年齢、未婚か既婚かなどが わかるようになりました。★髪型の歴史: 江戸時代末期、平安時代に主流だった「垂髪」に、京の町で流行していた「灯籠鬢(とうろうびん)」という大きく横に張った鬢の形を取り入れて結ったのが「大垂髪」。皇族および女官(高等官)の髪型。 ★現代: 女性皇族が伝統的な儀式に参列する際、礼装として十二単と

平安時代の女性のヘアケア 髪の悩みは昔も今も変わりません 化粧の日本史ブログ By Yamamura

平安 時代 髪型

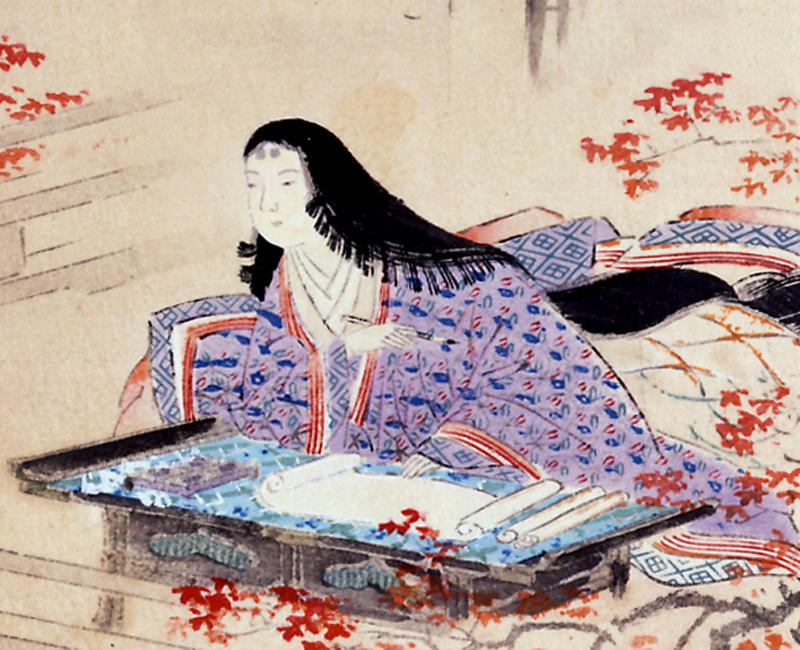

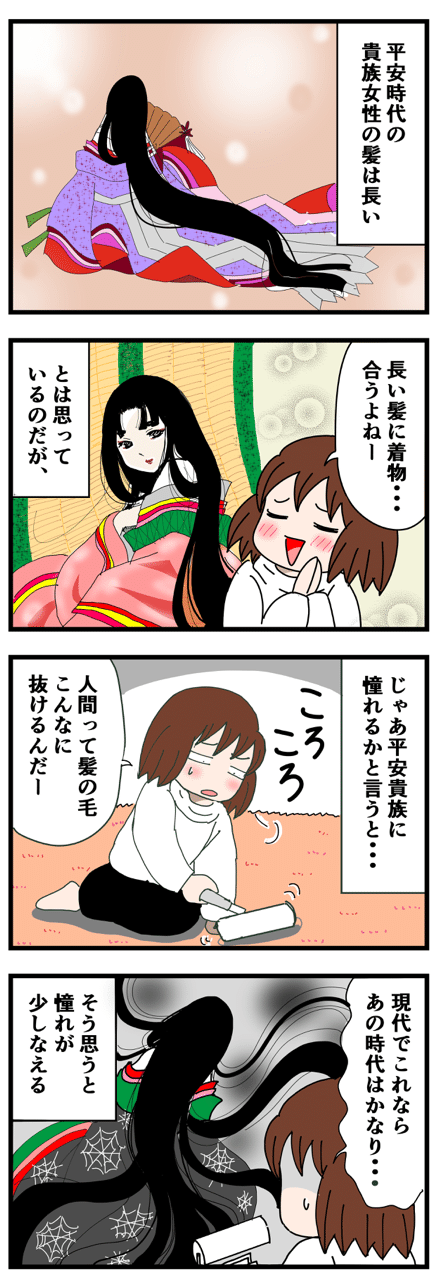

平安 時代 髪型-Q 平安時代の男性は、冠や烏帽子を取った後はどんな髪型をしていたんですか? 個人的に気になるもので、写真が張ってあるサイトなども教えていただけると嬉しいです。 補足 すみません! 皆様に回答していただきたい内容にミスがありました。 髪型平安時代の貴族の女性は「 垂髪 (すいはつ)」といって、読んで字のごとく長い髪をそのまま垂らした髪型をしていました 平安時代の女性が髪を伸ばしていた理由の2つ目は、おしろいを塗った顔の白さを際立たせるためでもあります。 顔が白いことも平安時代の女性の美人の条件の一つと

平安時代の女性が髪を伸ばしていた理由 貴族が長い髪が好きな髪フェチだった 髪フェチブログ

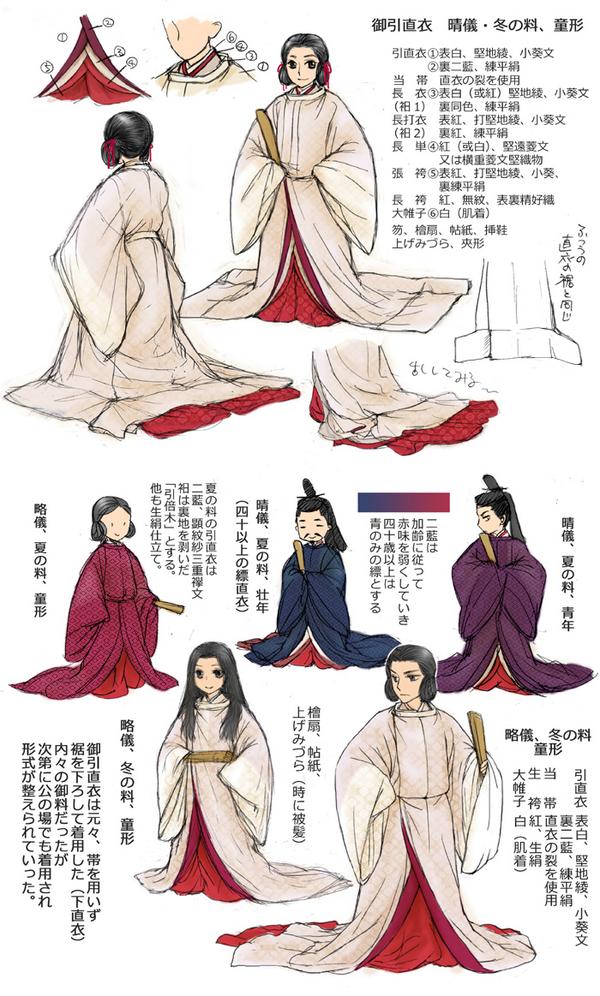

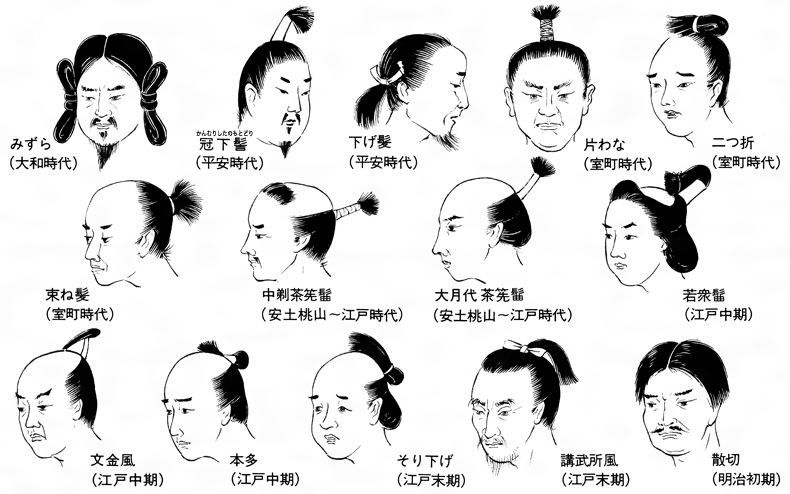

スーパーロングに伸ばし、結ばなくなるので髪型の歴史上「平安時代」は大きなターニングポイントを迎えていきます。 平安時代のシャンプー頻度は月に1〜2回まで増えました。(貴族女性のみ) 現代じゃ考えられないのが、洗髪休暇というものがあったそうです。 とても髪が長いので、平安時代髪型男民, デキる平安貴族は装束の着こなしが大事!平安時代は 平安時代の衣装と言えば十二単など、華やかさが売りの女性の衣装を思い出す方も多いでしょう。しかし、政治に文化、軍事など重要な場面で活躍した男性の衣装も負けず劣らず、魅力的なものです。今回は平安時代の 神々のファッションといえば! 「古墳時代の衣装」 日本人の髪型の歴史~飛鳥・奈良・平安時代の髷~ 飛鳥・奈良時代になると、日本には大陸の影響が入り始めます。 美豆良に変わって男性の髪型になったのは、「髻(もとどり)」です。

美豆良みずら 大和時代に始る男子の髪型の一つ。 髪を頭の中央で左右に分け, 両耳 のあたりで 束ね て 輪状 に結ぶ。 結び目 に 櫛 を挿す場合もある。 束ねてそのまま肩まで垂らしたものは下げ美豆良という。 当初 は 12歳以上の男子の髪型であった平安時代 年1回ほど 江戸時代 月1~2回(最も高頻度な江戸の女性で) 昭和戦後 月1~2回 昭和30年頃 1回/5日 1980年代 2~3回/週 1990年代半ば ほぼ毎日(10代女性) 15年 ほぼ毎日(1050代女性) 以前は、「とかす」ことが頭皮ケアだった 昭和の戦後(1950年)頃まで、洗髪頻度は平平安時代中期には、内に着込める重ね袿の風が極めて華美となって枚以上着用することなどがあり、平安時代末期から鎌倉時代には重ね袿を5領までとする「 五 (いつつ) 衣 (ぎぬ) の制」が定められました。この装束が俗に「十二単」といわれるようになったのは後世のことですが、

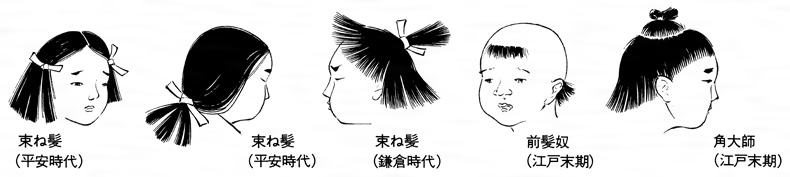

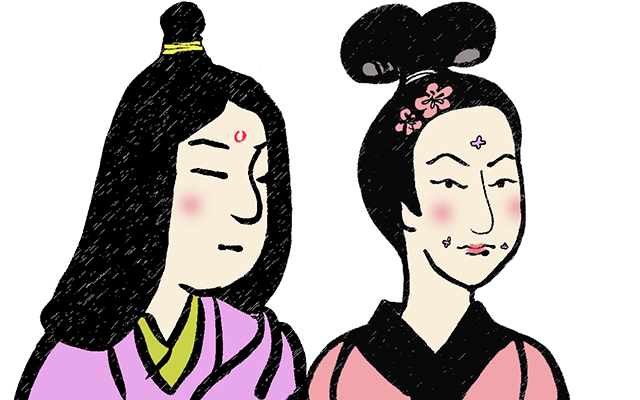

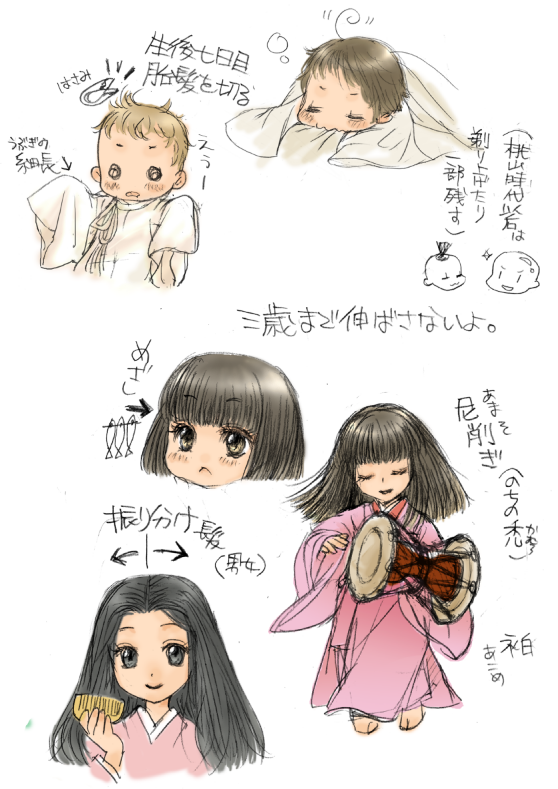

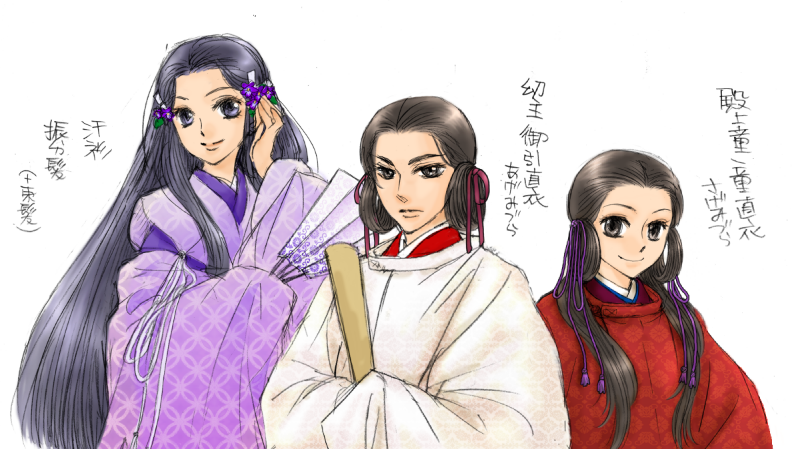

美豆良(みずら) 古墳時代・大和時代 男性の髪型 垂髪(たれがみ) 古墳・大和時代~平安・鎌倉・室町時代 一般女子 頭上一髻(ずじょういっきつ) 奈良時代~平安時代初期 男女(身分)で髻の大きさ等に違いあり 頭上二髻(ずじょうにきつ) 奈良時代~平安時代 主に女性大垂髪 (おすべらかし、または、おおすべらかし)とは、 平安時代 の 貴族 女性の 髪形 。 平安時代 髪型 子供 平安時代の子どもはどんな髪型をしていたのか 『平安朝のファッション文化』p.には、平安時代の髪にまつわる通過儀礼について説明されている。「男女とも五歳から九歳頃までのあいだに『髪剃』と称し、それまで伸ばしていた

古代の髪 その美学 後編 Mokosamurai もこ侍 Note

江戸時代 4 女性の髪型 1800年代 世界の髪型美術館 髪型の歴史

平安時代と言えば、朝廷文化が栄えた華やかな時代である。 貴族社会であり、高貴な身分を持った人々の間では、服装はもちろんのこと、和歌や香合わせ、絵巻物など、さまざまな文化が発展した。 今回は、そんな平安時代に生きた女性たち禿(かむろ) 平安時代 児童期の髪型 髪型の歴史(明治以降)/年代流行 1871年 断髪令が発せられ全国に広まった髪型で、これまで結っていた髷をバッサリと切り落とした 大正時代 角刈りが大流行をし上流層・下流層の両階級を通じて愛好された 昭和初期 洋装の普及に 18年最新版!iuの髪型平安時代の人々の暮らしがわかる本で、現在購入できるものを紹介してほしい。 お化粧・服装・髪型などではなく、もっと身近な暮らしぶり、お葬式のことなどがわかるものがよい。 回答 (Answer) 下記の資料を紹介した。 『平安時代大全』山中裕 ロング

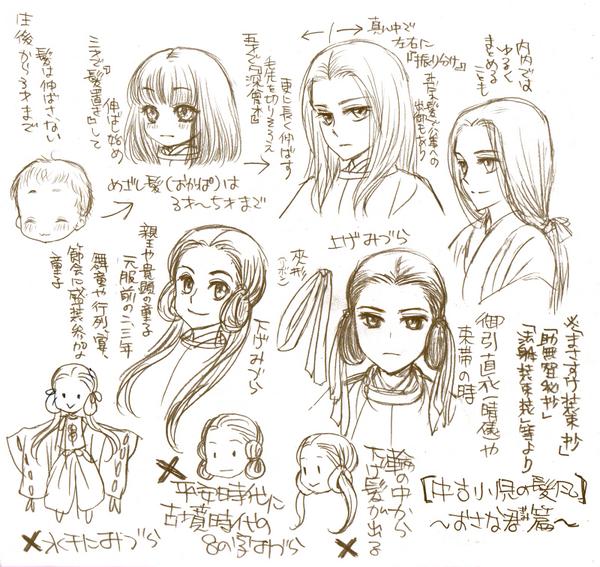

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

髪形とは コトバンク

尼削ぎ (尼削、あまそぎ)とは、現在の セミロング にあたる 平安時代 の 髪型 。 子供に用いる場合は うない (髫、髫髪) 、 振り分け髪 (振分け髪、振分髪、ふりわけがみ)ともいう。 尼 や少女が 髪 を肩の辺りで切りそろえることも尼削ぎという。 p2532 平安時代の髪型 p7577 平安時代の男髷 ・『日本の髪型:伝統の美櫛まつり作品集』(京都美容文化クラブ/編集 京都美容文化クラブ 006) 「古墳時代」から「昭和時代」「現代舞妓」まで65種類、時代ごとに「女性の髪型の名前と地髪で結い上げたモデルの写真(髪飾りと着タイトル&名前: イロコ(メール投稿) 飯島伸子「髪の社会史」を読んで、平安女性の付け毛について 考えてみました。風俗史の大家・江馬務は、少なくとも その著書「日本結髪全史」では、平安時代の女子の髪型につい て、身長より長いとする髪の形容が物語に見えるけれども「こ れは

1

セクシーな首筋にグッとくるのは江戸時代から 思わず見惚れる うなじ魅せ はこうして生まれた 和樂web 日本文化の入り口マガジン

奈良時代~平安時代 奈良時代には中国から様々な文化が伝えられるようになりました。 現在の櫛の起源となる、横長の挽き櫛や、二本足の釵子(さいし)と呼ばれる髪留めも、「簪」という漢字とともに伝来し、"かんざし"の読み仮名が当てられました。 同時に、中国の髷(まげ)を結う 平安時代 髪型 子供 平安時代 髪型 男性 平安時代 髪型 男 平安時代 髪型 女 平安時代 髪型 庶民 平安時代 髪型 垂髪 平安時代 姫 髪型 日本 平安 厚生労働省が調査し、18年7月日に発表した「平成29年簡易生命表」によると、17年の日本人の平均寿命は男性8109歳、女性8726歳であるこ

髪を自然に伸ばして 平安時代の髪型にして その後 テクノカットにします これが髪型の進化よ 丼頭のタラちゃん 16年01月03日の人物のボケ ボケて Bokete

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

昔の人もヘアスタイルを楽しんでいた 武士と貴族のヘアスタイルはこうして生まれた 薄毛 抜け毛研究所

平安時代の女性の髪はどうやって洗っていたの ハイスクールサポート

平安貴族の女性のヘアスタイル 意外と知らない日本の髪型の歴史 桑原淳 Junkuwabara 旅人美容師世界一周1000人カット 超超エリート株式会社代表

みすゞ 垂髪 髪は女の命 其の壱

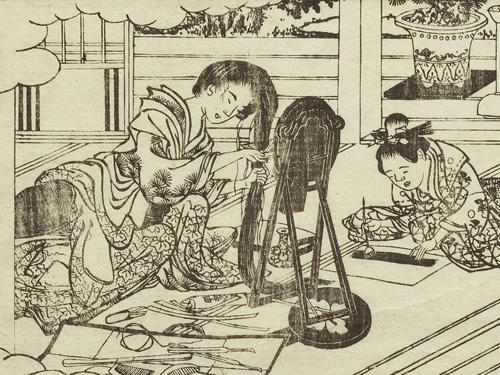

髪を結い上げた白拍子 平安時代 和様の創製 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

平安時代の髪型って 6種類の髪型と女性のヘアケア事情を解説 終活についての総合情報は終活手帳

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

江戸時代末期の子供の髪型があまりにも世紀末すぎる 意外と知らない日本のヘアスタイルの歴史 桑原淳 Junkuwabara 旅人美容師世界一周1000人カット 超超エリート株式会社代表

さえ No Twitter 一時期のパスピエ大胡田なっちゃん風に 髪ロングにサイドを全部顎ラインに切りたいなー 平安時代みたいな髪型わりと好きだなー いつもサイド顎ラインにしてって言ってるけど ちょびっとなんだよなあ

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

Pin By Inuharu On Japan Japanese Hairstyle Historical Hairstyles Japanese Prints

日本の歴史 Iphone 640 960 壁紙 雅なる平安貴族 平安時代前期 その他 スマホ用画像

平安時代の女性 熟睡できるヘッドスパ 我孫子の美容室quen Care Spa クエン ケア スパ

平安時代の女性のヘアケア 髪の美しさは美人の条件 化粧の日本史ブログ By Yamamura

日本髪の描き方解説 時代劇 遊郭などの和風イラストに お絵かき図鑑

カナット通信 Kanatt Blog 日本 髪型の変遷 Naoya

みづら祭の序 附目次 一寸海溝日記 Ver 4

Monochrome Tutorial 1229 Yande Re

落書き晒し 平安時代髪型カタログ 好評だったので Gladcolza Bambootail Flickr

平安時代の髪型 洗髪 髪の手入れ 十二単の重さ 平安ライフ 平安スタイル2 月に叢雲花に風

平安時代の髪型で記念撮影を Jyu Ni Hitoe With Hair Style 十二単と着物レンタルの雅ゆきで結婚式 京都観光

貴族の女性の髪形03 Youtube

けっこう思ってたんとちがう平安時代 Tomekkoの宝箱 3兄弟と好きなもの Powered By ライブドアブログ

垂髪のtwitterイラスト検索結果 古い順

大河ドラマを見ていて思ったのですが よく歴史物のドラマに出てくる女 Yahoo 知恵袋

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

日本の結髪の歴史

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

平安時代の女性が髪を伸ばしていた理由 貴族が長い髪が好きな髪フェチだった 髪フェチブログ

江戸時代の髪型と現代の盛り髪の共通点とは 黒髪と美女の日本史 ダ ヴィンチニュース

のちの清少納言 平安時代にグラサンとネイル 時代を駆け抜けたぶっ飛び平安絵巻 今日のおすすめ 講談社コミックプラス

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

平安時代の女性の髪の毛の長さが凄まじい 当時の記録から検証 日本の白歴史

日本の結髪の歴史

原始化粧から伝統化粧の時代へ 平安時代1 ポーラ文化研究所

平安貴族のリアルを考える いちこ Note

髢 かもじ Edononihongami

平安時代前 室町時代までのヘアスタイル 女性の立場からの女性美

Momoyama Hairstyle 十二単 イラスト アイヌ 民族衣装 歴史的な服装

大垂髪 Wikipedia

平安時代の女性のヘアケア 髪の悩みは昔も今も変わりません 化粧の日本史ブログ By Yamamura

その他のかつら かつらしげもり

平安の髪型やらかぶりものやら One Day

1

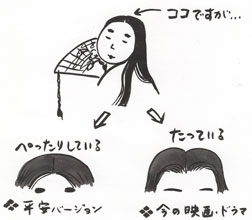

雛人形 の髪型について 人形巧房ひなや 東之華

女雛の髪型 倉片人形

平安時代の女性の髪の手入れと洗う方法 実は臭いがすごかった 平安時代ブログ

中古小児の髪風 増補改訂版です 平安中 室町時代ごろまでのお子さんの髪型と大まかな年齢対照 Http Depth333trench Blog Shinobi Jp Via Sakana6634 綺麗な絵 スケッチ 絵

平安時代の垂髪 あやつり座

雛人形 の髪型について 人形巧房ひなや 東之華

F3 髪型図鑑 3f 其壱 垂髪 Sennokotsu

髪型の歴史 Hair Salon Charm

髪を洗う日も陰陽師の占いだのみ 平安時代のシャンプー事情 18年8月23日 エキサイトニュース

衣の部屋 11

平安時代の女性に学ぶ ヘアケアの基本 女性のためのヘアケア

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

黒衣 女性髪の歴史 1

現代 平安時代 現代風十二単をご紹介 十二単と着物レンタルの雅ゆきで結婚式 京都観光

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

海外の反応 パンドラの憂鬱 海外 文化盗用じゃないの 平安時代の日本の髪型が 姫カット として世界的ブームに

逆名 در توییتر そうまあきゆき Somaakiyuki さんから頂きました 日本の服飾史 主に古代 中世 結髪史 古代の男性と 平安時代の童子の髪型 みづら が好きです 二次創作 ファンアートは別アカウントでやってます 那須富士さん Fujinasubi よろしければ

平安装束の取扱い店一覧 いと をかし

つややかな黒髪が美人の条件 お風呂がなくても頑張った平安時代の美髪ケア Me Beaute Maison Kose

おかっぱ Wikiwand

公家女房冬の褻の装い 平安時代 和様の創製 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

髪削 かみそぎ 源氏物語

垂れ髪 たれがみ くろかみ Jpnhairkami

日本髪大全 古代から現代までの髪型の歴史と結い方がわかる 田中 圭子 本 通販 Amazon

こだわり抜いた平安時代の公家装束 真多呂人形博物館

平安時代に 前髪ぱっつん の子供は存在しましたか 大和和紀の あさ Yahoo 知恵袋

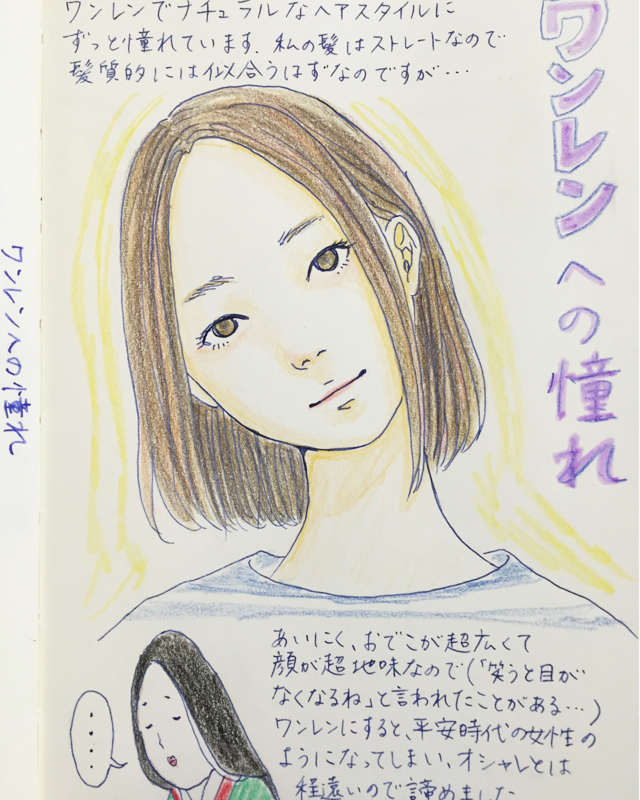

ワンレンへの憧れ 白と色々

平安時代の男性貴族たちのヘアスタイルですが 冠りものの中はチョンマ Yahoo 知恵袋

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

時代かゞみ 城西大学 水田美術館 Josai University Mizuta Museum

和服

Q Tbn And9gctlb0i4o91y7rj6wbhxrfbqt4k8kkg7qprr9ijzbfihupcsl7hl Usqp Cau

冠下髻とは コトバンク

女性の髪型 いささめのまとめ

尼削ぎ Wikipedia

十二単の基礎知識 知りたい 一般財団法人 民族衣裳文化普及協会

大垂髪 おすべらかし

ロケーション撮影 雅なお衣装での撮影のご案内 貸衣装 フォトスタジオの Tokiwaya 岐阜市

東京都 老舗の道具で美髪に 古くからの髪の手入れ方法とは The Gate 日本の旅行観光マガジン 観光旅行情報掲載

美人の条件が2m強のロン毛 平安時代の姫君のヘアケア事情をリサーチ Cosme キレイに差がつく知的美容マガジン アンドコスメ

平安時代の髪の長さに驚愕 白髪や髪の薄い女性はどうしてた 平安時代ブログ

意外 平安時代の女性の髪って 1 Youtube

平安時代から始まった 大垂髪 は変化していた レトロ雑貨のブログ

今こそ ヘアスタイルの歴史 について紐とこう 飛鳥 奈良時代編 モアリジョブ

1

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

コメント

コメントを投稿